「サードオブザピッチってなんですか!?」

今回は、こんなお悩みを持たれているサッカー経験や指導経験が乏しい新米コーチ向けにお答えしていきます。

本記事の内容は

・サードオブザピッチを解説します

・サードオブザピッチの理解がなぜ必要なのかを解説します

になります。

この記事を書いている私は、サッカーのC級ライセンスを所持して、少年サッカーの現場で約9年間ほどの指導実績を持っています。

サードオブザピッチを解説します

サードオブピッチという言葉は、サッカー経験者の中でもあまり知られていない言葉です。

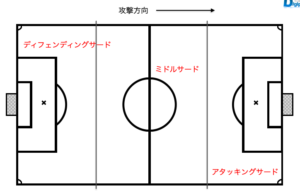

サードオブピッチとは、サッカーのピッチを3分割する考え方です。

味方陣地のゾーンをディフェンディングサード

中盤のゾーンをミドルサード

相手陣地のゾーンをアタッキングサード

と呼びます。

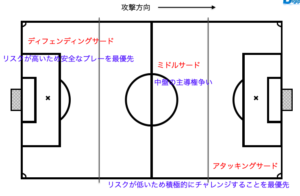

ピッチを3分割して考えることによって、選手のプレーの優先順位やリスクマネジメントを考えることができます。

例えば、アタッキングサードと呼ばれる相手ゴール前で真っ先に考えたいことはゴールを決めること、シュートを打つことです。

それに対して、自陣ゴール前近くのディフェンディングサードで考えたいことは失点しないことです。

また、アタッキングサードエリアでは、自陣のゴールから最も遠いエリアになるため、相手にボールを失うリスクが高くてもゴールを目指してプレーするべきエリアです。

それに対して、ディフェンディングサードエリアは、自陣のゴールから最も近いエリアになるため、相手にボールを失うことは失点に直結するリスクが高いと言えます。

そのため、ディフェンディングサードエリアでは、相手にボールを失わずに、安全にボールを前進させることが求められるエリアです。

サッカーでは、エリアによってリスクを犯してでも攻めることを求めたり、リスクを犯してはいけないプレーを求めたり、エリアによってプレーの選択肢を変えていかないといけません。

サードオブザピッチの理解がなぜ必要なのかを解説します

サードオブザピッチという考え方は、少年サッカーの指導の現場においては、かなり有効な手段になります。

なぜなら、ピッチのどこでプレーしていて、どんなプレーをしなければいけないのか!?を選手に明確に理解させやすいからです。

また、指導者自身にサードオブザピッチの理解がないと、選手のサッカーに対する理解力は上がってきません。

なぜなら、選手が良いプレーをしたのか、悪いプレーをしたのかをジャッジする上での判断基準をブレさせてはいけないからです。

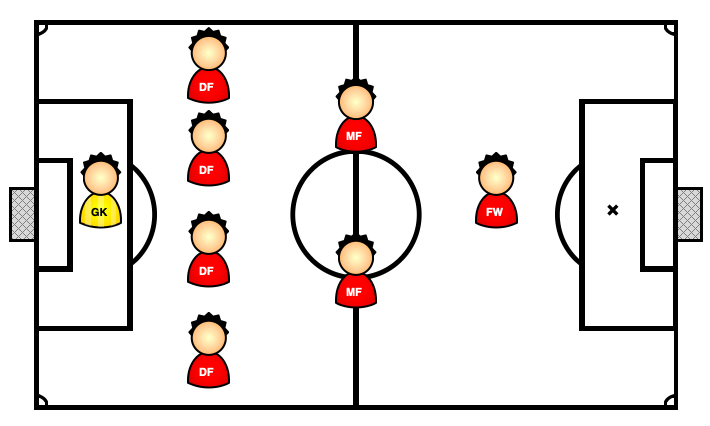

例えば、ディフェンディングサードでボールを持っている選手が相手をドリブルで抜いたとします。

しかし、多くの指導者は、そのゾーンでドリブルを選択することやドリブルで相手を抜くことを喜びません。

なぜならサッカーの目的は勝つことであり、点を取ることだからです。

自陣のゴール近くで相手をドリブルで抜いたとしても味方の得点につながる確率はかなり低いです。

反対にボールを失って失点してしまうリスクの方が圧倒的に高くなります。

だからディフェンディングサードでの不用意なドリブルは望みません。

しかし、多くの指導者は、「今の局面はドリブルするべきではない」や「パスを出せ」というような指示しか出しません。

状況や局面からの指示では、なぜドリブルしてはダメなのか!?を選手に理解させることができません。

ピッチを3分割してエリアごとに何を考えて、何を優先的なプレーにするのかを論理的に選手に気付かせる必要があります。

また他の例で例えると、アタッキングサードで自分の選手がボールを持った状態だとします。

ボールを持った選手がシュートを選択したけど相手にブロックされた場面があったとします。

多くの指導者は

「今のはシュートを打たずにフリーな選手にパスするべきだろう」

と指示したりします。

また違う場面でボールを持った選手がシュートを選択せずにパスを選択する場面があったとします。

すると指導者から

「今のはシュートを打つべきだろう」

と指示がでたりします。

問題なのは、何を根拠に、何を基準にして、「今のはシュートだ!」、「今のはパスだ!」と指示したのかという部分です。

常に状況が変わるサッカーというスポーツの中で、指導者が状況を踏まえてシュートが良かった、パスが良かったと選手に伝えたとしても選手自身は、なぜシュートが良かったのか、なぜパスが良かったのかを理解することができません。

なので、アタッキングサードの「このエリアでボールを持ったら最優先に考えることはシュートだ」とか「このエリアでボールを持ったら最優先に考えることはパスだ」というように状況で決めるのではなく、プレーエリアで決める教え方を事前にした方が選手の理解力は成長していきます。

そのプレーエリアでの優先順位を頭の中で整理した上で、違った局面になった時に考えなければいけないのは選手自身になります。

例えばアタッキングサードで相手ゴールの正面でボールを持った時に最優先に考えたいことはシュートです。

しかし、シュートを打とうとする局面で相手ディフェンダーが目の前に立ちブロックしているのであれば、パスという選択肢を持ちたい場面です。

まず、指導者がサードオブザピッチを理解して選手に基本的な優先順位を理解させることが必要です。

その上で、毎回変わる状況の中で選手が優先順位が守れてプレーしているかを判断することが必要になります。

まとめ

サードオブザピッチという考え方は、サッカーの指導者としてはかなり有効的に活用できます。

理由としては、サッカーで起こる局面や状況から行う指導ではなく、より論理的な考え方や捉え方で指導ができるからです。

また、エリアごとでの考え方やプレー内容を指導するので説明もしやすいというメリットもあります。

指導者が考えている「正しいプレー」を選手が具体的にプレーで表現できるようにお互いの意思疎通ができている環境や日頃からのトレーニングでの指摘を行うためにサードオブザピッチの考えを指導者が持って指導できるようにしましょう。

サードオブザピッチは、それほど難しい考え方ではないのでサッカー経験が乏しい指導者でもすぐにマスターできるはずです。

良いサッカー指導ができるように共にがんばりましょう!!

わんぱくドリブル軍団JSCの最強ドリブル塾~子供のドリブルテクニックを楽しみながら上達させる方法~【CFKW01ADF】

*上記リンクは外部リンクです。

コメント